Nel 1967, un anno prima del noto maggio francese, Guy Debord, filosofo e scrittore, dava alle stampe la Società dello Spettacolo. Con una visione avanguardista e per certi versi affine alla società dei consumi di pasoliniana memoria, Debord metteva in guardia da un mondo mercificato nel quale: “il consumatore reale diventa consumatore di illusioni. La merce è questa illusione effettivamente reale, e lo spettacolo la sua manifestazione generale.”

Oggi più che mai assistiamo ad una tendenza storica nella quale non è più solo la merce, emblema di una società consumistica, a sottrare tempo e denaro alla nostra quotidianità, ma anche la rappresentazione dello “spettacolo”.

Basti pensare alla instagrammabilità, alla moltiplicazione degli “smombie” ovvero zombie degli smartphone e alla progressiva dipendenza dai social network come specchio della nostra vita.

Ciò che emerge non è più soltanto il bisogno narcisistico di mettersi in mostra o la scarica delle dopamine rilasciate ad ogni like nei nostri circuiti neuronali, vi è infatti un dominio in più rispetto alle epoche passate: il dominio della performance.

Il dominio della performance

Quello che abbiamo definito come dominio della performance è un processo insito nella maggior parte delle persone poiché può essere considerato, a pieno diritto, un figlio del capitalismo dal quale nessuno, o quasi, può sottrarsi.

Il dominio della performance implica l’essere sempre brillantemente al passo con i tempi del consumo, dello spettacolo, del lavoro e della performance sociale. Proprio come in una puntata della nota serie Black Mirror nella quale le persone vivono intrappolate dentro ad un gioco di approvazione da social network, così è il dominio della performance.

L’essere brillanti, esteticamente perfetti e con uno stile di vita da american dream, è un processo che è partito da lontano.

Il boom economico degli anni 60, del quale Debord e Pasolini avevano sapientemente intuito le insidie, ha infatti generato l’abbrivio per un modello di consumo e di approvazione sociale legata all’avere piuttosto che all’essere.

Una nuova macchina, una nuova casa, una “moglie” perfetta: la cifra della contemporaneità, a partire dagli anni ’60, iniziò a condurre i baby boomers integrati nel sistema in questa direzione.

L’american dream, pompato ad arte dai una sequela di b-movie hollywoodiani e da show televisivi che hanno forgiato la visione del mondo di intere generazioni, sembra aver lasciato il passo al dominio della performance.

Ma come avviene questo passaggio? E perché, volenti o nolenti, siamo sempre più intrappolati dentro alle maglie di questo dominio?

Per rispondere a queste domande è necessario fare un salto nel tempo per approdare agli anni 90.

Gli anni 90 e l’inizio della fine

Nell’agosto del 1991, il CERN – Centro Europeo di Ricerca Nucleare – annuncia la nascita del World Wide Web. Due anni dopo, in Italia, nasce la rete televisiva privata Mediaset. Se da un lato c’è l’inizio di una massiccia strategia di “pause” pubblicitarie, dall’altra emerge un nuovo modo di condurre gli show televisivi imperniati nell’idea che la bellezza, la performance e lo stare sempre “sul pezzo” siano i prerequisiti fondamentali per diventare persone di successo.

La nascita dei social network e della digital life nella quale siamo ad oggi immersi, ha progressivamente determinato l’esplosione del dominio della performance.

Non più o non solo essere “famosi e di successo” dunque ma essere visibili ogni giorno nei vari profili social, prendere spazio, godere della scarica di like e utilizzare il ritocco delle immagini per apparire più in forma.

L’elenco di tutte queste azioni, che fino a un ventennio fa sarebbero parse assurde a chiunque, sono oggi una realtà quotidiana.

Questo ha portato ad una vorticosa moltiplicazione di esperti “guru” pronti ogni giorno a dispensare consigli, spesso inutili, con contenuti di dubbio gusto e di sicuro scarso valore, proponendo modelli basati assolutamente sul nulla.

I guru digitali

I guru digitali, coloro che si presentano spesso come “persone che ce l’hanno fatta”, più spesso come “ ex-loser e ora vincenti” e spessissimo come “ imprenditori di sè stessi”, sono una figura quasi dantesca, ammantati come si presentano di brillanti sfere luminose in grado di risolvere i problemi di ogni sfigato di turno.

I guru digitali si servono di molteplici canali, sono un brand omnichannel: dal canale Youtube, ai webinar, dai manuali di self-help alle “pillole” sui vari social. Ma chi sono questi guru e perché sempre più persone decidono di prendere parte alla “coda lunga” di questi soluzionatori eccellenti di problemi, sempre performanti, che forniscono spiragli di un radioso avvenire?

I guru digitali, proprio come accadeva nell’antichità per gli affabili e carismatici ciarlatani, possono assumere diverse sembianze.

Se il tuo problema è una incartapecorita e, diciamo noi, comprensibile insicurezza – di fronte ad una società che reclama la perfezione e la performatività a tutti i costi- , ecco spuntare da dietro l’angolo il guru che ti farà diventare chi sei veramente. Leggendo il manuale, seguendo il canale o passando preziosi minuti del tuo tempo sul loro profilo instagram, potrai di sicuro fare scorta di una pletora di consigli e visioni che talvolta divengono vere e proprie direttive. Fai una lista di come e chi vorresti essere. Descrivi in poche parole, alla fine del capitolo, chi e cosa vorresti diventare, perché volere è potere etc.

Se il tuo problema è invece la difficoltà a trovare un’occupazione e sei il classico tipo con recidiva nel perdere il posto di lavoro, eccoti il guru che fa al caso tuo: lavorare non è mai stato così semplice, dovrai solo iscriverti ad un corso online per la modica cifra di (svariati euro).

L’aspetto più darkeggiante di questi e milioni di altri esempi che potremmo citare è la capacità dei guru di fare leva sulle fragilità delle persone.

Le implicazioni psicologiche di fragilità e insicurezza chiamate in campo nel dominio della performance sono la diretta conseguenza di un sistema nel quale a vincere è l’esclusione piuttosto che l’inclusione, il privilegio elitario piuttosto che la condivisione autentica, l‘engagement piuttosto che la libera scelta.

L’obbligo alla felicità continua, alla competizione per essere sempre i primi della classe e lo sforzo per risultare esteticamente impeccabili sono i nuovi valori dominanti che la generazione dei Millenial sta tramandando ai cosiddetti Nativi Digitali.

Un’ultima postilla va concessa inoltre ai veri fenomeni della performance che basano il loro successo predicando proprio contro la visione della performance, in un atto rivendicatorio di quello che potremmo definire diritto alla fragilità.

Peccato che loro stessi siano i primi a farsi portavoce di una performatività di terza categoria, peraltro molto seguita, con una apparente cecità cognitiva da parte dei followers.

La precarietà della pandemia

Zigmund Bauman, noto sociologo, filosofo e accademico polacco, intellettualmente attivo fino alla data della sua morte a 98 anni nel 2017, ha scritto un saggio dal titolo: “La società dell’incertezza”(Il Mulino 1999).

Fornendo una molteplicità di esempi, Bauman traccia una mappa della società contemporanea nella quale il tempo si frammenta in episodi, la salute diventa “Fitness” e la precarietà esistenziale sembra essere la cifra che caratterizza le identità mimetizzate da maschere indossate una dopo l’altra.

Se Bauman fosse ancora in vita, potrebbe vedere con indistinta saggezza la precarietà esistenziale che la pandemia ha portato in superficie in maniera ancora più evidente che in passato.

La precarietà esistenziale, non disgiunta da quella sociale o professionale è e sarà sempre di più la cifra del nostro tempo. Come formula di difesa cognitiva ed esistenziale di fronte al proliferare di guru digitali, manuali di self-help e dipendenza dai social, non ci resta che riprenderci il nostro spazio, disconnettendoci talvolta da quella che il fisico e divulgatore scientifico Mark Buchanan definisce ad arte come “la rete piccolo mondo”.

Come uscire dalla caverna

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype (Willie Peyote)

Ogni essere umano che ha accesso al web e ha un profilo su un social network è automaticamente un brand, cioè un marchio, un’attività, un progetto, che dunque va promosso perché rimanga in vita. Se non sei Online e non condividi ogni aspetto della tua esistenza – anche il più insignificante – non esisti, il tuo progetto muore, e dunque muori anche tu

Quella in cui viviamo è una società in cui ciascuno è costretto ad avere un’immagine pubblica, inautentica, che è costretto a costruire e che potrebbe essere la sua salvezza o la sua rovina. Basta poco per distruggerti o darti il successo: è sufficiente una sola performance.

La società della performance è una società che divora tutto, rende tutto commercializzabile — cioè qualcosa attorno al quale è possibile creare un mercato, fare marketing, hype. E che, soprattutto, scardina il meccanismo centrale dello spettacolo, ossia la presenza da una parte degli attori e dall’altra degli spettatori. Oggi non esiste più il diaframma che separava la platea dal palco: oggi esistono solo peformer. (Fonte Maura Gancitano, Andrea Colamedici)

Questa visione del mondo imperniata sulla ricerca costante del consenso e l’attenzione maniacale per la reputazione digitale sono alcuni dei temi trattati nel saggio “La società della peformance. Come uscire dalla caverna” di Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Edizioni Tlon).

Si tratta di un testo che affronta, tra gli altri, il concetto di Tempo: il nostro tempo di vita sottratto dal tempo dei social, così come il tempo del consumo. Gli autori tentano di descrivere – in formula divulgativa e di piacevole comprensione- quella fase di transizione dalla società dello spettacolo alla società della performance, da “lavoratori a consumatori” che caratterizza il nostro spirito del tempo.

La società della performance è un testo che trae la propria linfa d’origine nel pensiero di diversi filosofi occidentali – non a caso il titolo Come uscire dalla caverna che è un chiaro rimando alla caverna di Platone – fornendoci però una chiave di lettura della contemporaneità digitale e del nostro essere immersi, senza che ce ne rendiamo conto, nella società della performance.

Gli autori invitano infine a riscoprire, prima tra tutte, la sensazione della meraviglia come “cominciamento della filosofia” e come antidoto alla sottrazione del nostro tempo di vita.

L’ossessione del risultato

Una visione del mondo imperniata su valori come ossessione del risultato ad ogni costo, ricerca costante del consenso social, attenzione maniacale per la reputazione digitale non è una visione troppo rassicurante, soprattutto per coloro che coscientemente non vogliono prendere parte al dominio della performance, per quanto sia quasi impossibile tenersi ai margini in un immaginario non main-stream.

Personalmente continuerò a non capire questa corsa sfrenata a diventare leader di non cosa. ” Energia, dai! Forza! Batti le mani, cammina sui carboni ardenti, vinci la sfida, sconfiggi l’avversario! Realizza anche tu il tuo sogno!” Ma a che serve tutto questo?

Fermatevi un attimo a riflettere: c’è spazio per tutti, non bisogna avere per forza un nemico da sconfiggere, non c’è fretta di correre e di affannarsi verso un obiettivo da raggiungere in breve tempo, respirate a fondo e riprendetevi la vostra libertà, alla lunga il tempo ed il lavoro ben fatto ripagano sempre. Non lo dico io ma lo dice la storia, le migliori idee arrivano sempre quando meno te l’aspetti.

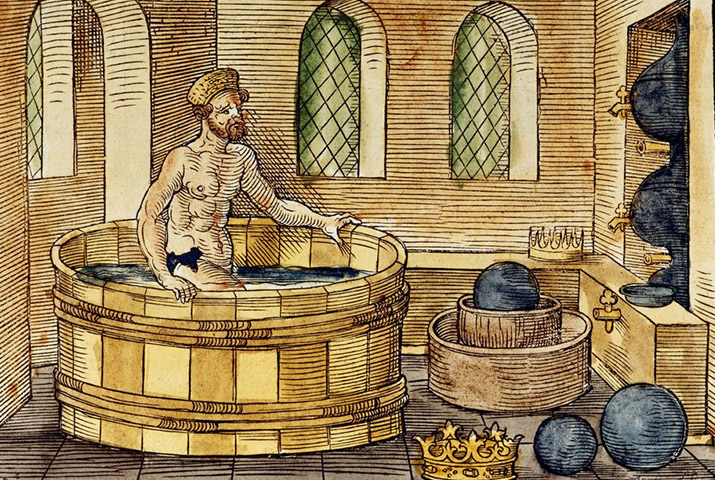

EUREKA!